一些超新星可能是“双点火”的新证据

在白矮星达到临界质量之前,可能已经发生爆炸。

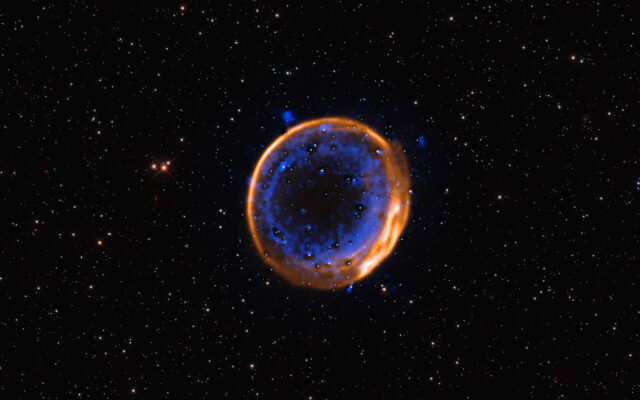

超新星遗迹的壳层结构显示出钙层的迹象。图片来源:ESO/P. Das 等。背景恒星(哈勃):K. Noll 等。

超新星遗迹的壳层结构显示出钙层的迹象。图片来源:ESO/P. Das 等。背景恒星(哈勃):K. Noll 等。

Ia型超新星是天文学中的关键工具,因为它们似乎都以相同的亮度爆炸,使我们能够利用它们的亮度作为距离的度量。这些距离测量结果对于追踪宇宙的膨胀至关重要,这导致了暗能量加速宇宙膨胀的发现。然而,关于这些事件是如何触发的仍存在持续争论。

普遍认为Ia型超新星是白矮星爆炸的结果。通常,这些恒星主要由碳和氧等中等质量元素组成,缺乏引发额外聚变的质量。但如果添加了额外物质,白矮星可以达到临界质量并重新点燃失控的聚变反应,将恒星炸毁。但额外质量的来源一直存在争议。

但还有一种假设不需要如此多的质量:白矮星表面相对较小的爆炸足以压缩内部,使尚未达到临界质量的恒星重新开始聚变。现在,对超新星遗迹的观测为这些所谓的“双点火”超新星的存在提供了证据。

解构白矮星

白矮星是与太阳质量相似的恒星的残骸。在经历了氢和氦聚变的时期后,它们通常会变成富含碳和氧的余烬:由于历史原因而炽热,但无法达到融合这些元素所需的密度。若无人打扰,这些恒星残骸会逐渐冷却。

但许多恒星并非孤立存在;它们存在于有伴星的双星系统,甚至更大的系统中。这些伴星可以提供提升白矮星质量所需的物质,使其达到重新开始聚变的质量。有两种潜在途径。许多恒星会经历一个巨大阶段,其引力不足以束缚外层。如果白矮星轨道足够近,它可以从另一颗恒星吸积物质,增加其质量,直到超过临界阈值,从而重新开始聚变。

在其他情况下,系统中的另一颗恒星会形成第二颗白矮星。如果引力不稳定性使这两个天体相互靠近,它们的碰撞将形成一个质量更高的单一物体。这也会重新开始聚变,导致爆炸。

我们发现了这两种事件的证据。然而,关于它们是否足够频繁以解释我们观察到的Ia型超新星频率仍存在疑问。这两种机制都需要足够质量的恒星在合理近的距离上进行质量转移或碰撞。因此,天文学家一直在考虑其他炸毁白矮星的方式。

最有希望的选项似乎是双点火。这也可以需要从另一颗伴星转移一些富含氦的物质,但也可以在白矮星表面残留一些未融合的氦时发生。无论如何形成,只要足够多的氦聚集,或其运动在某一区域产生足够高的局部密度,氦就可以开始聚变。一旦聚变开始,白矮星的整个表面会迅速跟随,形成第一次点火。

这会进一步压缩白矮星的碳氧部分,使其密度超过开始聚变所需的阈值。再次,聚变的启动会加热并压缩附近的物质,引发链式反应,使白矮星广泛聚变,将其炸成碎片作为第二次点火。

一层层的壳

关键之处在于,这种机制允许白矮星在达到足以触发其碳氧聚变的质量之前爆炸。相反,它可能在表面聚集足够多的氦时随时发生。双点火事件也很难检测到,因为爆炸会连续发生,且Ia型超新星周围环境复杂难以分辨。

不过,两次点火涉及不同元素的聚变,因此会产生不同的产物。“碳氧核心和富含氦壳层的点火会产生质性不同的产物”,新研究的作者在描述该研究的论文中写道。在论文中,他们关注钙,因为有两种方式可以产生钙。一种是通过氦壳层在点火前的聚变,另一种是在超新星爆发中将核心物质喷射出去时通过聚变产生,这防止了进一步的聚变将其转化为更重的元素。(核心深处的物质最终会聚变成更重的物质。)

由于钙由两次点火产生,模型预测扩展的碎片球体会包含两层钙壳,中间有空间。为了寻找这些壳层的证据,研究人员检查了一个较老的超新星遗迹,这允许物质运动足够远,使其在地球上可分辨。

他们专注于一个名为SNR 0509-67.5的超新星遗迹,位于附近的麦哲伦云。SNR 0509-67.5估计有300多岁,意味着物质已远离爆炸地点移动了相当远的距离。使用甚大望远镜上的光谱仪进行成像,他们分辨出实际上是一个硫夹心面包球,钙扮演着面包的角色。换句话说,如果你远离爆炸地点移动,会首先遇到一层电离钙,接着是电离硫,然后遇到第二层电离钙。

这正是模拟双点火的计算机模型预测的结果。因此,研究人员认为这是该假设的有力支持。研究人员表示,细节表明SNR 0509-67.5在爆炸时质量大致与太阳相当,其爆炸很可能由仅占太阳质量3%的氦壳层点火触发。

尽管过程本身的物理现象很有趣,但这一发现引发的关键问题是Ia型超新星是否真的全部亮度相同。如果它们能以远低于直接点燃核心所需的质量发生爆炸,那么其中一些可能明显更暗。然而,研究团队指出还有其他复杂因素:如果有另一颗白矮星足够近地运行,超新星的碎片也可能在其中引发双点火,其时间和分离程度可能使两者无法区分。因此,我们很可能需要进行大量建模以充分理解这些发现的后果。

《自然·天文学》,2025年。DOI:10.1038/s41550-025-02589-5 (关于DOI)。